ahora soy así

pero todo empezó allá

En mi bio de Instagram pone que Instagram va muy rápido y yo no tanto. Esa afirmación quizás me hace ver como alguien de reflexiones reposadas y en defensa de la lentitud. Y aunque ambas cosas son en teoría verdad, la seducción de la rapidez sigue estando allí. En la práctica, me digo que estoy eligiendo no crear «contenido» de forma rápida al mismo tiempo que siento el coste de oportunidad de no hacerlo así.

El coste es claro y sólo por la diversión de listar lo primero que se me ocurre, se mide en: visualizaciones, alcance, editoriales que no me contactarán para ofrecerme libros a cambio de reseñas, algoritmos que no jugarán a mi favor cuando sí necesite de sus impulsos motores y por supuesto, no llegar a ser una referencia en un tema, por lo tanto, menos oportunidades de este trabajo alrededor de los libros.

Aunque es cierto que algunas de esas cosas no me interesan o directamente serían una carga demasiado pesada de llevar, la elección de no hacer de los vídeos de menos de un minuto el formato en torno al que gire mi presencia online, tampoco se basa totalmente en mi alta moralidad o un excesivo apego a mis valores. Quizás la razón es una mucho más egoísta.

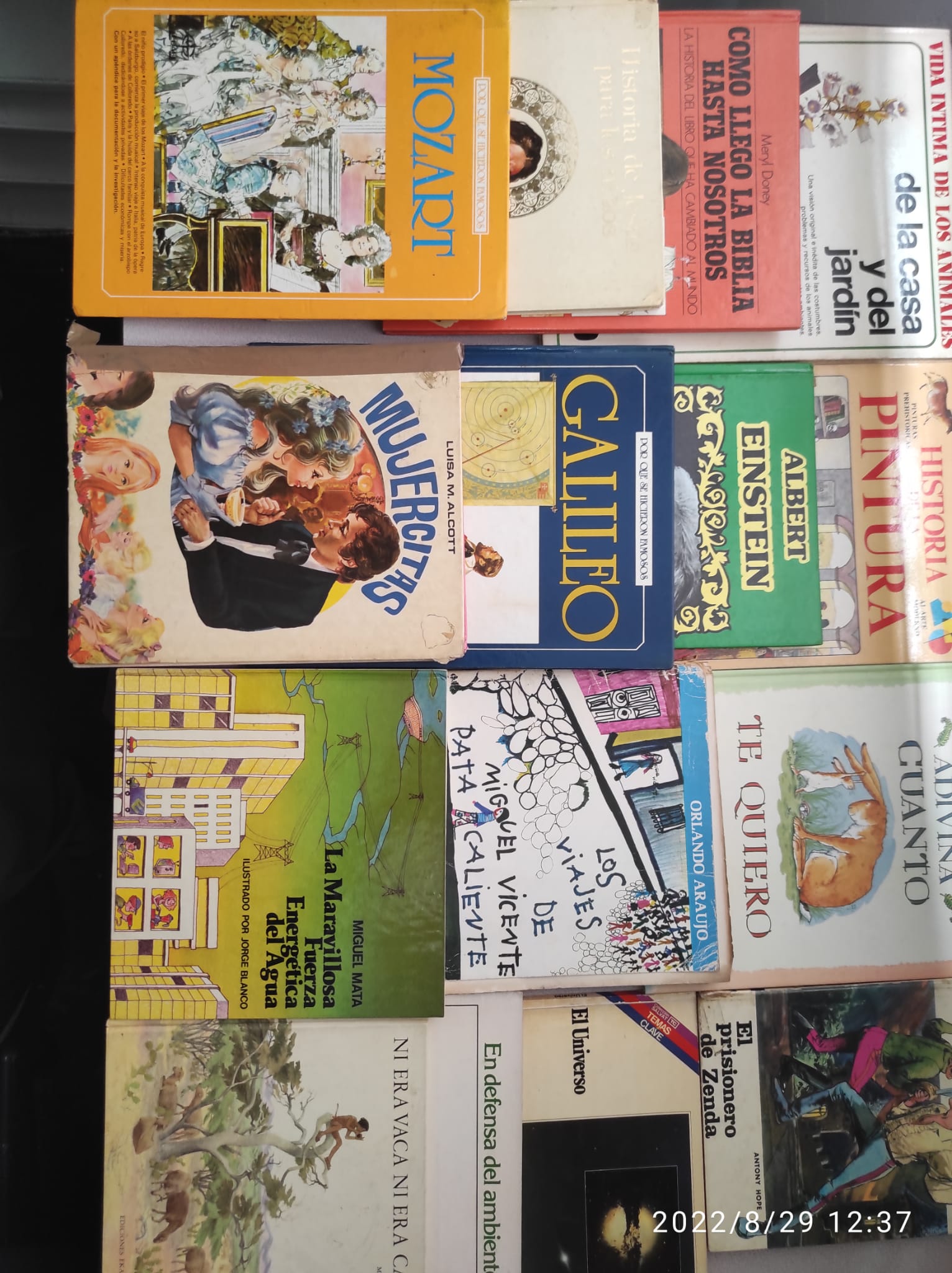

A mediados de febrero me enteré de que había un trend muy chulo dando vueltas por Instagram. Este trend es el que titula este texto; «ahora soy así… pero todo empezó aquí» y consiste en poner una foto tuya actual rodeada de libros con los que te identificas ahora y en la misma galería, poner otra foto tuya de cuando eras pequeña rodeada de libros que leías entonces.

Me encanta. Tiene todo para que me encante.

Al fin y al cabo yo vengo de un serio historial de tomar y —disfrutar del proceso de— dejar que las revistas y más adelante cualquier test online de Facebook, Buzzfeed o similar, determinase mi identidad. Los de compatibilidad entre signos zodiacales — un clásico—, el de los cinco lenguajes del amor, qué comida soy, qué personaje de Friends soy, cuál princesa Disney, qué actriz interpretaría una película de mi vida… y pare de contar. Más adelante, el de las dieciséis personalidades, y otros más «rigurosos» que ya no recuerdo.

El caso es que una oportunidad para decir quién soy en libros es muy atractiva. Esta vez no lo definirá el azar, ni cuántas respuestas A, B o C marqué, sino que lo elegiré yo misma. Qué difícil.

Digo que es difícil por lo obvio y por lo no tan obvio. Lo más obvio, quizás, es que hay mucho de dónde escoger y si le agregas el aspecto identitario de la tarea, quieres conseguir que la combinación de libros sea muy curada. Quieres no dejarte llevar por el calor de los libros más recientemente leídos ni tampoco por la evocación polvorienta de algo que alguna vez creíste que era «muy tú».

Y de repente he cambiado a la segunda persona cuando en verdad sé que nadie se está planteando todas estas cosas excepto yo misma.

Lo no tan obvio es que sólo en 2016 asistí a mi primera marcha de un 8M. Sólo alrededor de ese entonces decidí priorizar la lectura de autoras, no sé muy bien ni por qué, tal vez para validar mis propias experiencias, tal vez porque como muchas otras personas me atajé a mí misma sin poder nombrar más de cinco autoras en un momento dado. Sólo entonces empecé a prestar atención, y a fijarme en los nombres y a pensar en sus años de nacimiento y de quiénes habrían sido contemporáneas y si siguien vivas, y si escriben por primera vez, o no.

Si bien en la casa en la que me crié la lectura se alentaba en más de una forma y mi niñez se podría decir estuvo acompañada de libros, y si pensamos por un momento en la casa familiar como un núcleo, los contextos colindantes no eran igual de acogedores con una niña interesada en las letras o en el arte. Por ejemplo, el concepto biblioteca pública era prácticamente inexistente en un entorno vecinal, era tal vez verosímil si asistías a la universidad, pero poco más. ¿Las excursiones escolares? quizás recuerdo una — en todos esos años— a un museo de la ciudad, uno de los contados que existían en esa ciudad con un millón y pico de habitantes.

Por todo lo anterior, tuve que modificar el «todo empezó aquí» por el «todo empezó allá», porque el allá queda físicamente distante y distante también de esas otras maneras en las que las humanas creamos distancia.

Bueno, por todo lo anterior y por todo lo que no leí entre una foto y otra. Por todo el tiempo que necesité una perspectiva feminista entre foto y foto y no la podía advertir siquiera porque — otra vez— me quedaba lejos. No vi la necesidad de aproximarme hasta que no estaba lo suficientemente cerca para ver que no era una necedad hacerlo.

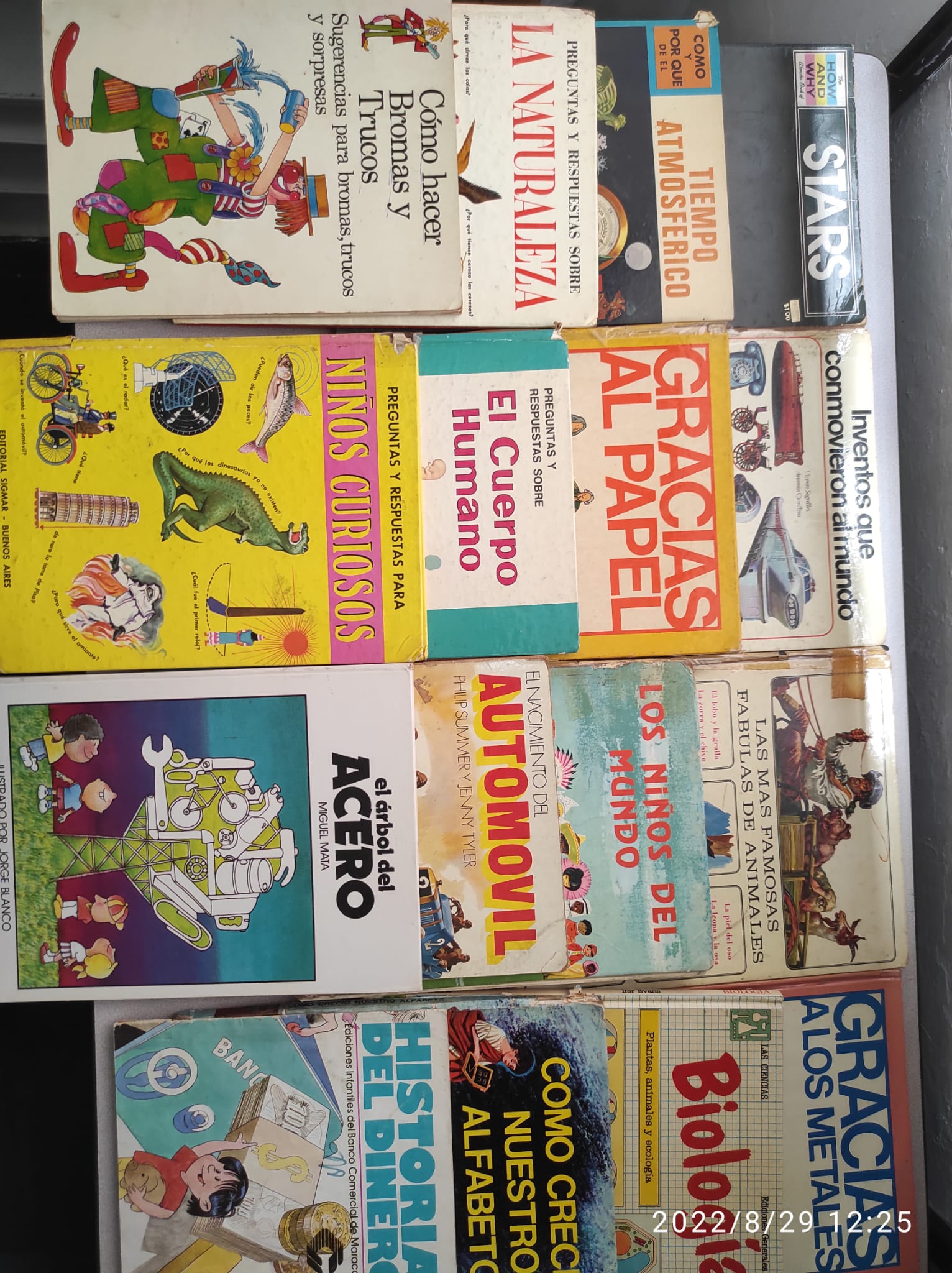

los libros que leía de pequeña; una forma del allá

¿Qué es el allá?

El allá es una canción que relata doble homicidio y que se baila tal que así. Son canciones de sucesos terribles que se bailan todo el tiempo y que informan mucho de mi humor.

El allá es piano merengue.

El allá es un juguete — y obsesión— heredadas.

El allá es una campaña de dengue.

El allá es llegar a casa de mi abuela cuando ya casi es de noche.

El allá también es pensar la gordura como un fracaso, los estándares de belleza —impregnantes—, la maternidad — dada por hecho—, la heterosexualidad — incuestionable—, la relación de pareja — el centro—, el trabajo — que no falte— y la pasión siempre esa de la que no se vive.

Ni queriéndolo mucho podría encapsular adecuadamente dónde empezó todo, porque no empezó aquí, sino allá.

Decía en un principio que la razón por la que no pude hacer de esto un post o reel de Instagram, es quizás egoísta y con eso me refiero a que, no puedo dejar de explayarme donde creo que explayarse es requerido. Es sencillamente que soy demasiado «preciosista» en cuanto al contenido se refiere; que imaginarme que alguien pueda dedicarle menos de una fracción de un segundo a un contenido sobre «lo que soy» me resulta hasta doloroso, y que calificaría más de vacío que de contenido. Por eso es que digo que al final lo hago por mí.

Adriana